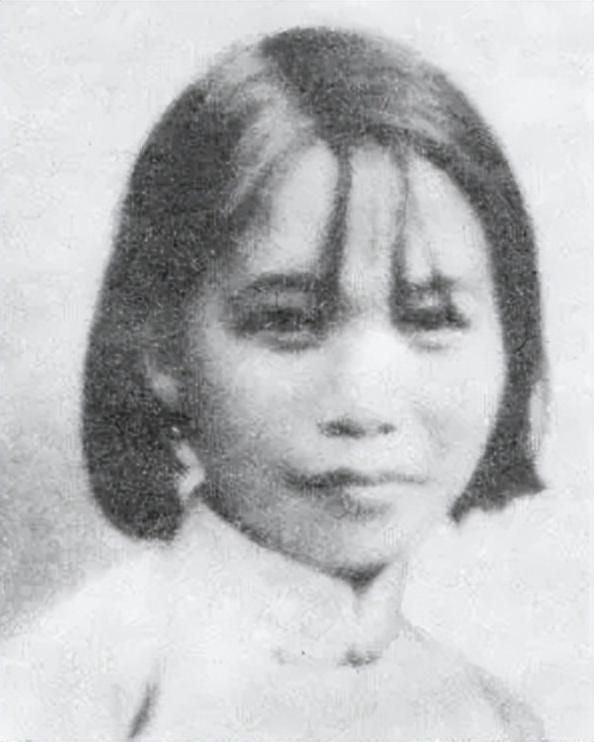

어머니 허여매의 묘를 해남성 해구시 금우령 해남도해방전역렬사릉원으로 옮긴 이래 84세의 부여래는 시간만 나면 이곳을 찾는다. 어머니가 남긴 유일한 사진 속 얼굴을 바라볼 때마다 부여래는 눈물을 금치 못한다.

허여매는 1919년 해남 문창의 한 지식인가정에서 태여났다. 국가와 민족이 위험에 직면한 형세에서 그녀는 중학교 때부터 항일선전활동에 적극 참가했으며 1938년 중국공산당에 가입했다.

아버지와 어머니의 만류에도 불구하고 그녀는 “나라가 있어야 집이 있다!”는 말을 남기고 경애항일독립총대를 찾아 떠났다. 이때로부터 경애항일독립총대 종군봉사단에는 키가 작고 여윈 허여매의 모습이 나타났고 얼마 지나지 않아 그녀는 봉사단 부단장으로 되였다. 허여매는 자신의 학식과 말솜씨를 발휘하여 전사와 대중들에게 항일구국의 리상을 선전했다.

“당시 그녀는 낮에는 전사들의 의식주를 해결하고 대중들에게 구국사상을 선전했으며 밤에는 또 고향집에 가 사상사업을 하면서 농촌근거지를 건립하는 데 량호한 토대를 닦아놓았다. 평소에 그녀는 전사들의 문화선생님이였는데 교재가 없으면 밤을 새면서 교재를 편찬했다.” 중공해남성위 당사연구실 당사1처 부처장 진립초는 이렇게 말했다.

1940년, 중공 경애특위 기관, 독립총대는 징매현 미합에 항일근거지를 건립하면서 허여매는 부녀위원회 사업에 참가했다. 허여매의 남편 부가락은 경산에 전근되여 독립총대 제2지대 정치위원을 맡았다.

1940년 12월, 국민당이 미합항일근거지에 대한 진공을 개시하자 경애특위기관은 산간지대로 철수했으며 후에는 경문항일근거지로 들어갔다. 당시 부대와 함께 철수하던 허여매는 임신 8개월이 된 몸이였으며 간난신고를 거쳐 딸 부여래가 조산으로 태여났다. 조직에서는 허여매를 후방에 머물라고 했지만 그녀는 태여난 지 29일이 되는 딸을 현지 농민에게 맡기고 부대를 찾아 떠났다. 눈물로 딸을 맡기고 허여매는 걸어서 조직을 찾아 나섰으며 이때부터 일가족 3명이 생리별을 하게 되였다. 허여매는 그 후 남편과 딸을 다시 보지 못했다.

1943년, 일본침략자들은 ‘삼광’정책을 실시하면서 경문항일근거지에 대한 미친 듯한 ‘소탕’을 감행했다. 어느 날 밤, 적들이 기습적으로 마을에 기여들어왔다. 대중의 집에 머물고 있던 허여매는 다급히 문밖으로 뛰여나갔으며 달리던중 불행히도 총탄에 맞았다. 적들은 피자국을 따라 산속으로 숨어든 그녀를 찾아내 마을로 압송하여 나무에 묶었고 마을사람 전원을 공터에 불러모았다.

적들은 피투성이가 된 한 동지의 머리를 허여매에게 보여주며 조직의 기타 사람들과 소재지를 말하라고 했다. 허여매는 두 눈을 부릅뜨고 이를 악물었으며 적들은 가죽채찍을 휘둘러 그녀의 얼굴과 몸을 마구 때렸다.

“적들은 어머니를 때리다가 기절하면 찬물을 끼얹어 깨워서 다시 때렸다. 어머니가 계속 말하지 않자 옷을 벗기고 유방을 도려내 잔인하게 살해했다…” 부여래는 어머니의 고문장면을 회상하며 고통스럽게 눈물을 흘렸다. “어머니는 자신의 희생으로 마을사람들을 지키고 조직과 동지들을 지켰다.” 부여래는 어머니가 생명보다 더 숭고한 혁명리상을 수호했음을 잘 알고 있었다.

렬사릉원의 풀밭은 푸르고 들꽃이 바람에 만발해있으며 허여매가 생명으로 주조한 신앙의 빛은 반짝이며 해남도의 대지를 비춘다.

신화사 기자 하천

- 많이 본 기사

- 종합

- 스포츠

- 경제

- 사회